【DTMで作曲アレンジ】ブロークンコード(分散和音)

ブロークンコードとは分散和音とも言い、コードの構成音を一括してではなく分割して弾く事を指します。アルペジオはその一種です。分割して弾くので、一つコードの中で音程の変化を伴います。今回はそんなブロークンコードのアルペジオ・スタッドル・ランの例を挙げて解説します。

アルペジオ

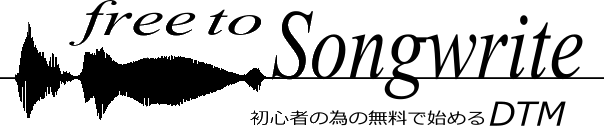

アルペジオはご存知の方も多いかと思いますが、簡単な例で言うと下の図のようなパターンで、メインメロディーの伴奏等に使います。

基本的にはコードの構成音を、順に上がる・下がる・往復する等のパターンで繰り返すものです。

ですから例えば図の右側は「R・3・5・上のR」と上がるパターンですが、これを逆に上のRから下がるとか、Rから上のRの間を往復する、といったパターンもあります。

当然場合によっては、図の左の様に繰り返しの途中まででパターンが切れる事もありますが、大体はそれでも問題ないかと思います。

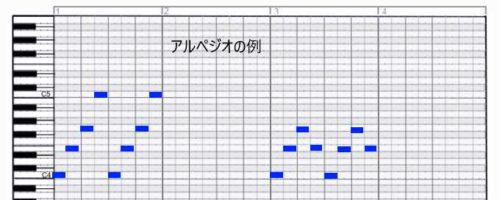

厳密に言うとアルペジオではありませんが、応用例として下の様なパターンを作る事も出来ます。

言わばアルペジオをくずして出来た分散コードパターンで、左は前半がオープンヴォイシングのアルペジオの変形で後半はその音域を狭めたもの。右は前半は同じくオープンヴォイシングのアルペジオの変形で後半は前半最後の2音の音域内で上下の移動感を少なくしたものです。

こんな感じで基本的なアルペジオのパターンから出発して、それを一部を入替えてみたり移動させたりしてパターンを作る訳です。

ストラドル

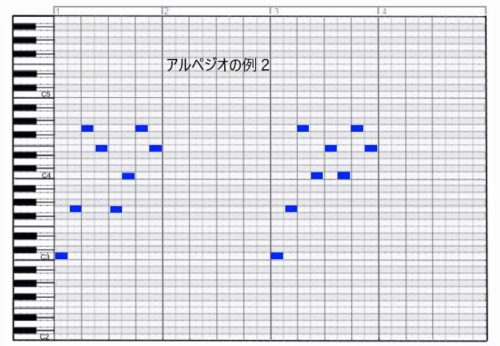

ストラドル(Straddle)というのは「跨ぐ、両足を広げて立つ、日和見をする」の意味だそうですが、下の様なパターンをストラドルと言います。

右を3ノートストラドル、左を4ノートストラドルと言います。

3ノートストラドルは、R・3rd・5thの3音で構成され、R・5と3・Rを繰り返します。

4ノートストラドルは7thを加えた4音で構成され、R・5と3・7を繰り返します。

上の様に同じオクターブで繰り返したり、下の様に移動していったりします。

もちろん上に挙げた2つの画像の例だけでなく、音程の上下を自由に動かしても構いませんし、音符の長さも例では4分音符になっていますがこれも8分音符で半小節分のパターン等自由に考えて下さい。

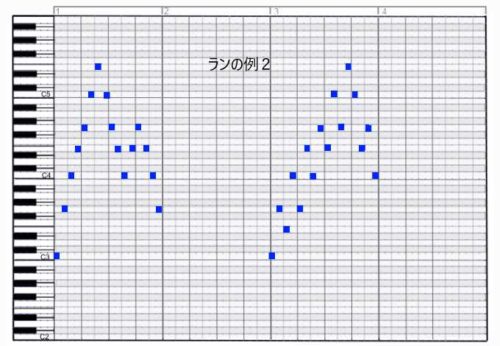

ラン

ランというのは、上のアルペジオやストラドルの様に決まった音程の範囲内での繰り返しパターンではなく、そのまま一定方向に音程が移動していくものです。

コード外の音を含みますのでブロークンコードではないですがスケールをそのまま上がったり下がったりするのもランの一種です。

ブロークンコードのランの例としては以下の様なものです。

右はコードのR・3rd・5thをそのまま次のオクターブに移動していくもの、左は上の3ノートストラドルの同時に弾く2音を分解して上がっていくものです。ストラドルをそのまま短い音符で一定方向に移動していくのもランの一つです。

図ではその方が見やすいかと思い、8分音符で表記してありますが、実際には3連符や16分音符等のもっと短い音符で使う方が多いと思います。

使用方法としては、アルペジオやストラドル同様に繰り返すパターンとしてメインメロディーの伴奏等に使ったり、メインメロディーが休符の部分や長い音符で伸ばす箇所等の言わば「空き」を埋める為に使ったりします。この空きを埋める使い方は「フィル」と言います。

説明で一定方向と書きましたが、どこまでも同じ方向に続けなければならない訳ではなく上の図の様にある程度行って帰ってくる等でも構いません。繰り返しパターンとして使うならこの方が自然かもしれません。

最後に

アルペジオ・ストラドル・ランに分けて説明してきました。もちろんそれぞれに定義があってアルペジオとはどういうもの、ストラドルとはどういうもの、というのは決まっているのでしょうが、実際に曲を作る時は慣れてきて、ぱっと作れる様になるまでは、イメージに近そうなパターンのどれかを取り敢えず置いてみて、様子を見ながらそれを変更していくという感じで良いんじゃないかと思います。割とすぐに得意のパターンみたいなのが自然に出来てくると思いますので。